kanekwiを開拓する

新しい事業を立ち上げ、新しいお客様を開拓するとき、見込み客を見定めて、1人ひとりとの間に人間関係を築き上げなければなりません。そのための工夫を集めました。

■福井県美浜町は人口1万人強の小さな町である。自動車ディーラー、カワムラモータースの営業マンは、顧客獲得のために市域を越えた車で1時間の範囲まで足を延ばして営業活動を行なっていた。だが、成果が上がらず、そのために営業マンは採用してもすぐに辞めていった。

■そのやり方では地域のお客様をしっかり把握できないと気付いた社長は方針転換。次の方法で地域から支持される会社をめざすことにした。

①美浜町を中心に車で10分の範囲の3600世帯を3つの地域に分け、1200世帯ずつを3人の営業マンに担当させる地域担当制を敷き、既存のお客様からご近所、親戚、知人、友人を紹介してもらいながら、1軒1軒を毎月1回以上訪問。売り込みよりも、何かあったら声をかけてもらえる関係づくりをめざした。

②「瓦版」と題する情報誌を手づくりし、「こんな情報誌を作りましたので見てみてください」と手渡していった。「要らない」と断る人が少なくなかったが、それでも根気よく配った。

③営業マンには成果を求めなかった。ピンポーンとベルを押し「こんにちわ」と声をかけて「瓦版」を置いてくればよく、ご本人に会えなければ、おじいちゃんやおばあちゃん、子供さんに渡してくればよい。心をこめて挨拶し続けることが誠意であり、地域に根を下ろす第一歩なのだ説いた。

④営業マンの負担を少しでも軽くするために、定期点検、車検、自動車保険のアプローチ…などの周辺業務は事務部門や整備部門で肩代わりした。

■根気よく通ってくる営業マンを、地域の人々は「悪い人ではなさそうだ」と思うようになり「次の車検はお宅にお願いしようか」とか「自動車保険、お宅でお願いするよ」と言ってくれる人がポツリポツリ現れるようになった。

■5年が経過すると、

①この活動に手ごたえを感じ始めた営業マンが辞めなくなり、販売台数あたりの収益が改善された。

②以前は値引やサービスを要求するお客様が少なくなかったが、通い続ける中でいつの間にか親しくなり、「いつもお世話になっているから無理は言えないね」と無闇な値引きを要求しなり、車1台を販売すると点検、車検、自動車保険など、すべて任せてくれるお客様が増えた。

■この成果をベースに1994年、同社は新たに敦賀店をオープン。同年、全国のホンダプリモ系列店で行われるメーカーのCS調査で日本一になり、その後1997年まで連続4年間日本一の座を占め続けた。

取材先 カワムラモータース

取材 2006/5/23

掲載 ポジティブ2006/08

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki015.html

カワムラモータース外観(左)と情報誌「瓦版」

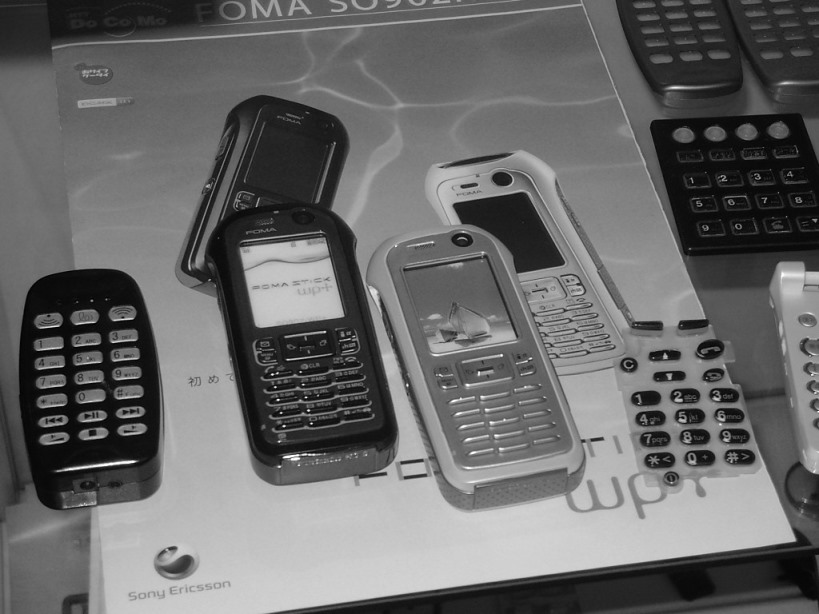

■プラスチックと金属の一体成型技術を開発した大成プラスには、こんなものがプラスチック加工で作れないかという相談が持ち込まれる。相談は他社が断った難しいものばかりだった。

■そとき成富正徳社長が心がけたのは、お客様の横に並んで一緒になって考えることである。

■向かい合った対立の目線ではお客様が持ってこられた図面の枠の中で考えるしかなく、その枠内だけで考えれば、それまでに断った加工業者と同じ結論しか出てこない。

■お客様と同じ立場に立ち、お客様が困っていること、求めていることを一緒になって感じ、共有することに努める。お客様の考えている商品を忠実にイメージする。モノがそこになくても、あたかもそこにあるかのように思い描く。こことここがぶつかりそうだから、これをこんなふうに持っていけば…などという話が、お客様との間で宙で交わせるレベルにまで高めると、お客様と同志になることができ、視点を変えてもっと広い選択肢の中から解決方法を見つけ出すことができるようになる。

■そのようにしてお客様の要望に応え、多くの難しい仕事をこなしてきたおかげで技術力が高まったという。

取材先 大成プラス)

取材 2006/9/14

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki021.html

↑硬質樹脂と軟質樹脂の一体成型によって実現した防水型携帯電話(左)と硬質樹脂と軟質樹脂の一体成型を応用した自動車のカードキー

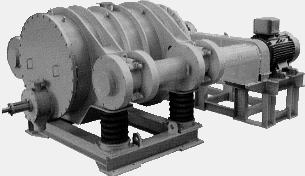

■中央化工機が設計・製作・販売する振動ミルは、筒型の密閉容器に固形材料と硬球を入れ、容器を回転させることで、材料を粉砕する装置である。

■受注生産のこの装置のニーズを掘り起こすために、清川英明社長は、世の中の動き、市場ニーズなどを調べ、この機械が生かせそうな相手の目星をつけ、「この機械は御社のこういう所でこんな風に使うと役に立ちます」と、こちらから提案した。

■先方の製品の値段や販売量についてもおおよその見当をつけていった。一見してこの技術が役に立ちそうに思えても、先方の事業規模が小さければ、何千万円もの高額装置が入り込む余地はない。商談はすぐにまとまるとは限らず、何年も通い詰めてようやく成約にこぎつけるケースが珍しくない。

■このようにして振動ミルは、粉末の抹茶、医薬品、健康食品などの生産に利用されてきた。さらにカラーテレビに使われるフェライト磁石やコンピュータのコンデンサに使われるセラミックの材料の粉砕にこの装置が使われてきたことで事業は大きく伸びた。

■だが、近年はそうした営業のやり方が次第に通じなくなってきたという。電子機器がブラックボックス化し、分解してもどんな材料が使われているか、どんな働きをしているかがわからなくなったためである。また、ユーザーはこの装置で何を作ろうとしているかを洗いざらい話してくれなくなった。となると、ユーザーの言うなりに装置を作るしかないが、それでは技術力は低下する。

■そこで近年は、異業種との共同研究や国のプロジェクトへの参画を始めている。現在参画しているのは間伐材を粉砕し発酵させアルコール燃料を作る研究。それに参画することで世の中のニーズを正確に把握し、異業種から刺激を受け、自社も専門業者として技術の発揮が求められ、新たなアイデアが出やすくなるという。

取材先 中央化工機

取材2006/10/18

掲載 ポジティブ06/12

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki022.html

振動ミル(左)と中央化工機本社

■寄田歯科クリニック(東大阪市)では、予防歯科医療の重点対象を12歳までの子供と40歳以上の女性に絞り込んでいる。12歳までの子供は乳歯が永久歯に生え変わるまでの虫歯になりやすい時期であり、40歳以上は歯周病の心配が増えてくる年代で、女性に重点を置いたのは、昼間に定期的に通ってもらいやすいからである。

■子供たちのために「カムカムクラブ」というサークルを作った。このサークルで、歯の健康の大切さを知ってもらい、歯医者さんというのは本当は怖くないんだよということを分からせる小冊子を配ったり、健康学習のイベントを定期的に開いている。会員数は現在1000人弱。サマーフェスタ、ハロウィンパーティ、クリスマスパーティなどを開催。母親と一緒に集まった毎回数十人の子供たちの前で、スタッフが扮装してショーを演じ、ショーを通じて正しい歯磨きを教えたり、食生活の改善方法を教えている。

■40歳以上の女性については「ウエルカムサロン」を開設した。3ヶ月に1度来院してもらい、スタッフとコミュニケーションしながら歯の健康状態をチェックし、クリーニングする。削ったり、詰めたりなどは一切行わず、美容室のような感覚で来てもらい、選りすぐりの調度品が並び、静かな音楽が流れる中で、心からくつろいでもらうことを狙っている。

■お客様の目線で歯科医院のあるべき方向のみつめ、治療から予防へ方向転換を図り、組織力によってその実現をめざすというやり方は、従来の歯科医療業界の常識からは出てきにくいが、寄田幸司院長はそのヒントを地元、東大阪市の異業種交流会から得たという。

取材先 寄田歯科クリニック

取材 2008/10/03

掲載 ポジティブ2008/12

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki075.html

カムカムクラブ

■がんこフードサービスの京都店は、京都駅ビルの中に出店した店で、屈指の優良店だったが、支配人はさらに上を目指して貢献利益1億円、来店客数は対前年133%の27万人の超繁盛店という目標立てた。これに呼応してポジションのリーダーたちがQCサークルを編成して顧客満足度向上に取り組んだ。

■店のオープンと同時に採用されたパート・アルバイト。仕事にも慣れ、何でもわかるベテランだったが、互いのコミュニケーションが十分でなく、結束力が弱かった。各ポジションに他ポジションに対する好感度をアンケートきいてみると平均で5点満点中3.5点。この点数を4.3点に引き上げ、ポジション間の壁をなくすことを小目標とし、次のような対策を行った。

①繁忙期のヘルプ体制を次のように決めた。接客→エスコートレジ/事務レジ→接客/接客補助→全ポジション/配膳→調理/調理場→配膳/洗い場/洗い場→配膳、接客補助。これによりピーク時の料理提供スピードが格段に速くなりお客様をお待たせする時間が短縮された。

②接客係(30人)が行っていた交換ノートを全従業員(120人)にまで広げ、他のポジションへの要望や意見を書き込んだ。これにより他のポジションの考え、思いが理解できるようになった。

③一部のポジションで行われていたポジションミーティングを全ポジションで毎月1回実施。同時に各ポジションのリーダーミーティングを開き、支配人・調理長の方針確認、各ポジションに対する要望・意見などを話し合うことにした。これによりトップダウンとボトムアップのコミュニケーションがすすみ、店全体の意思統一を行えるようになった。

④店では料理が出てくるまでの「お通し」として「ホタルイカ」「蟹ミソ」「鯛ポン」などの小鉢を販売している。このメニューは調理場が決めていたが、ホール側からも提案することにした。お客様の反応や毎日の売れ行きを見てメニューを提案して調理場に作ってもらい、余裕のある時間帯に全ポジションの手のすいた人が協力して盛り付ける。小鉢に対する認識が全ポジションで共通のものになった。

⑤全ポジションのマニュアルを見直し、マニュアルのなかったポジションについては新たに作成。更衣室に置いていつでも見られるようにした。これによってケアレスミスが減り、他のポジションの仕事を知ることができ、相互理解が深まった。

■これらの対策の結果、2ヵ月後の他のポジションに対する印象は5点満点中平均4.3点にまで改善した。お客様に顔を向けていたのはこれまで接客係とレジ係だけだったが、全ポジションがお客様を意識するようになり、一丸となってお客様のことを考えられるようになった。2005年度の京都店の来店客数は対前年116%で目標の133%にまでは至らなかったが、もう1年頑張れば目標達成も夢ではなくなってきている。

取材先 がんこフードサービス

取材 2006/5/15

掲載 ポジティブ2006/08

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki014.html

京都店の外観(左)と京都店のQCサークルミーティング

■バブル崩壊、国内メーカーからの受注が目減りしていく中、栄鋳造所(東京都八王子市)の鈴木隆史社長は、海外メーカーからの受注の開拓しようとして、海外各地を視察した。

■得意先から海外に工場をつくらないかという話があったとき、日系メーカーの下請けを続けていては自分の力で未来を拓くことができないと思った。シリコンバレーで中国系加工メーカーを視察したとき、技術的には自分たちの方が格段に上だと思った。ドイツの片田舎で自社と同じ鋳造会社を見学したとき、彼らが知っている日本企業はトヨタ・ホンダ・パナソニックのような会社だけで、日本企業の99%を占める中小企業はほとんど知られていないことが分かった。その原因は言葉の壁・文化の壁であり、それを乗り越えれば自分たちにも海外メーカーからの受注のチャンスがあると確信した。

■そこで、国内各地の9人の中小企業経営者と共同で「インデックスライツ」という会社を立ち上げ、各社の技術を写真と英語で紹介した広報誌を発行するとともに、ポータルサイトで同様の記事を各国語で発信。海外での営業活動の代行も行う会社である。

■この会社を活用しながら、海外営業活動を展開したことで、同社には海外メーカーから鋳造の注文が入ってくるようになり、現在は海外からの受注が7割を占めている。そして、国内での外国人雇用が海外からの受注への対応力を高めている。

取材先 栄鋳造所

取材 2016/02/09

掲載 リーダーシップ2016/04

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki178.html

↑インデックスライツの広報誌

■太陽パーツ社長の城岡暘志さんは、31歳でネジの販売商社を脱サラして金属部品加工の中継の仕事を始めた。金属加工の注文を貰って、それを図面に描き、加工業者を見つけてその間を中継ぎするという仕事だった。

■家庭日用品業界に何度も足を運び、半年後にようやく貰った仕事は弁当箱の蓋をパチンと止める金具をつくる仕事だった。電話帳で調べた加工業者を訪ね、「こんなものをつくってほしい」と頼んだ。ほとんどの加工業者が「ああいいよ。つくってあげるよ」と言ってくれたが、1軒だけ「キミはブローカーか? 作ってほしかったら、先にここに金を積め。現金を持ってこない奴を俺は信用しない」と言われたことがあった。

■「いま振り返ると当然の言い分だった」と城岡さんは言う。城岡さんは当時現金を持っておらず、発注者から回収する代金で払うつもりであることは、他の加工業者もわかっていた。わかっていながら「そんなに悪いことをする人間でもなさそうだ」と信用してくれた。

■まずはそれに誠意をもって応えてこそ、明日が開ける。そのことを思い知らされた出来事だった。

取材先 太陽パーツ

取材 2017/12/08

掲載 リーダーシップ2018/02

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki200.html

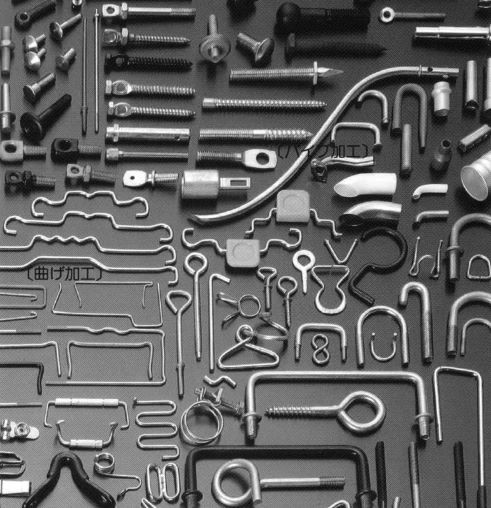

←金属加工部品群

←金属加工部品群

■電設工事と水道工事の受託業、島根電工では、バブル経済崩壊後、役所や大手ゼネコンからの公共工事や大口工事関連の受注が大幅に減少した。そこで荒木恭司社長は次のような方法で大口工事から小口工事に重点を移行させてきた。

■荒木さんが出雲営業所長であった当時は、次のような方法で小口工事の需要先を開拓した。

①出雲市の商工会議所やライオンズクラブの集まりに積極的に参加し、地元の経営者1人ひとりとの間で関係を築き、「どんな小さな工事でも構いません。会社でもご自宅でも、工事が必要になったらどうぞ声をかけてください」と頼んで回った。

②出雲市の夏祭り参加。営業所員と取引先からも応援を出してもらい総勢150人で、幟を掲げ、揃いの浴衣で素戔嗚尊と大蛇に扮して練り歩いて、地域の人々に「島根電工」の名前を浸透させた。これらが奏功して、小口工事の依頼が集まるようになり、出雲営業所の売り上げは大きく向上した。

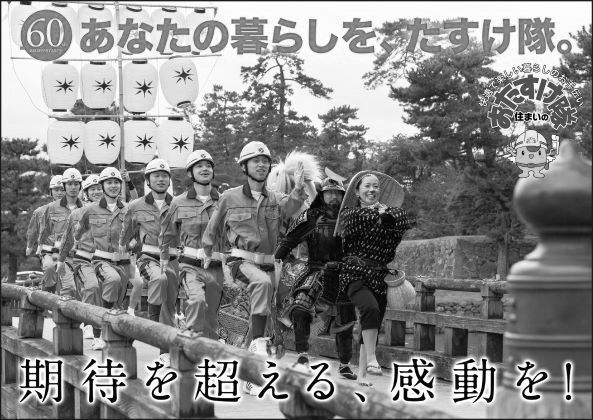

■荒木さんが営業部門責任者として本社に戻ってからは、全社で小口工事に重点を置いた営業戦略を展開するとの方針を打ち出し、それまでの飛び込み営業に代えてTVコマーシャルを流した。作業服姿の社員が「たすけたい、たすけたい」と声を合わせて行進する姿を流し、「照明器具の取り換え、コンセントの増設、水道のじゃぐちの交換、 エアコンや換気扇の掃除など、1件1000円から出動します」と訴えた。

■「サットくん」という端末装置を開発。その中に部品資材の単価とその取り付け工賃のデータを入力し、お客様宅で現場を確認すると、この端末装置を取り出し、その場で見積書を打ち出せるようにした。これにより、小口工事の営業効率が高まり、営業と施工の両方を担当できる社員が増えた。

■お客様の個人宅を少人数で訪問した時、笑顔で、嘘がなくて、お客様の立場に立って親身に相談に乗ってくれる社員を育成するために、20日間に及ぶ新入社員合宿教育をはじめとして、入社3年生までの間で繰り返し行われる合宿訓練を通じて人としての質を高める教育に力を注いでいる。

取材先 島根電工

取材 2020/01/29

掲載先 リーダーシップ2020/03

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki225.html

住まいのおたすけ隊のTVコマーシャル画面(左)とサットくん

■大阪と紅葉の名所、箕面、そして有馬温泉を結ぶ鉄道が計画されたとき、紅葉狩りの行楽客と温泉客を運ぶだけでは採算がとれないことは、誰の眼にも明らかだった。しかし、小林一三(1873~1957)はこの路線に大きな可能性を感じ、賛同者を募り、箕面有馬電気軌道を新たな会社組織にして、みずから代表者となった。

■小林にひらめいたのは、沿線に住宅開発することで、乗客を創造するというアイデアだった。当時の大阪の人口は過密で、工場の煤煙による被害も深刻だった。そこで、箕面有馬電気軌道の沿線に住宅を作って売り出したのである。空気がよく、地価の安い郊外のマイホームは、評判となり、大いに売れ、当初は電車の運賃収入よりも大きい不動産事業収入を生んだ。そして、沿線の通勤客は運賃収入の大きな担い手となった。

■小林はさらに、沿線各地に人々が電車に乗って行ってみたいと思う施設を次々つくった。箕面動物園、宝塚新温泉、宝塚歌劇、梅田ターミナルビルの百貨店と大食堂、宝塚ホテル、六甲山ホテル、豊中運動場の全国中学校優勝野球大会(後の全国高等学校野球選手権大会)、西宮球場のプロ野球、関西学院など有名私立学校の誘致…など。これらは沿線の魅力と利便性を高め、電車の乗客を大いに増やし、さらに地域全体の社会的、文化的価値を高めた。小林のこの手法は、その後の私鉄経営のモデルと呼ばれている。

取材先 公益財団法人 阪急文化財団

取材 2002/05/30

掲載 燃えよリーダー2020/07

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki229.html

開業当時の箕面有馬電気軌道の電車(写真提供:阪急文化財団)

■高本奏朗(やすお)さんが自分でデザインした靴を神戸の靴の展示会に出展した時、大きな評判を呼び注文が殺到した。しかし、翌年の展示会では10数社がそれと全く同じデザインの靴を、もっと安い価格で出展。高本さんの靴は全く売れなくなった。

■次の年、それを改良し「リゲッタ」と名付けた靴を、真似られないよう商標登録し、専用の箱を作って、そこにデザインの狙いと特徴を書き込んだ。この靴も大きな評判を呼んだが、その次の年の展示会でやはりコピー商品がたくさん現れた。

■がっくりと力を落とした高本さんに「ええ靴作ってるけど、出す展示会を間違うてるのと違う?」と言ってくれた人がいた。それがヒントとなり、東京ビッグサイトのギフトショーに「リゲッタ」を出展したところ、多くの通販事業者から引き合いがきた。町の靴店や量販店のお客さんは靴しか見ていないから、同じデザインなら安いほうが売れる。だが、現物を手に取ることのできない通販では高本さんが書いた文字や言葉による訴求力が大きな力を持ち、ここではコピーされる心配がなかった。

■「リゲッタ」はその後、通販雑誌だけでなくテレビショッピングやネット通販にも広がり、年に何万足という単位でしか売れなかった靴が何十万足という単位で売れるようになった。

取材先 リゲッタ

取材 2020/10/01

掲載 リーダーシップ2020/12

探訪記 http://www.souisha.com/tanbouki/tanbouki234.html