■わたしたちが仕事をするとき、もっと早く、もっと安く、もっとうまくいく方法はないか…と、工夫しながら仕事を進めていきます。1人で仕事をしているなら、思いついたことをすぐにやってみればいいのですが、ただ、誰かと一緒に仕事をしているときは、改善による現状変更に了解を得ることが必要になり、そのために「提案」というプロセスが必要になります。

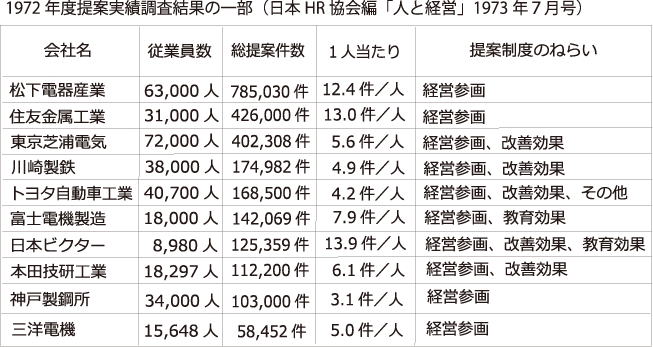

■戦後、大阪府立産業能率研究所で「産業能率」の編集長を勤めた山田宏氏(1923-2006)は、1956年から、当時大阪に本社のあった住友金属工業、松下電器産業、久保田鉄工、鐘紡…など、30余社の人事担当者による月1回のHR例会を開いていました。HRは、Human

Relations=人間関係の意味。HR例会では、従業員の参画意識を盛り上げるための方策として、朝礼、社内報、誕生会、福利厚生…などの進め方について意見交換され、その中でしばしばテーマとして取り上げられたのが「提案制度」で、メンバー企業間で提案実績と推進方法についての情報交換が行なわれていました。

■日本で提案制度が始まったのは、明治時代、鐘紡兵庫工場で、武藤山路社長がと女工さんたちとのコミュニケーションツールとして社内報と提案制度をつくったのが最初と言われます。戦後、アメリカからTWI(Trainig

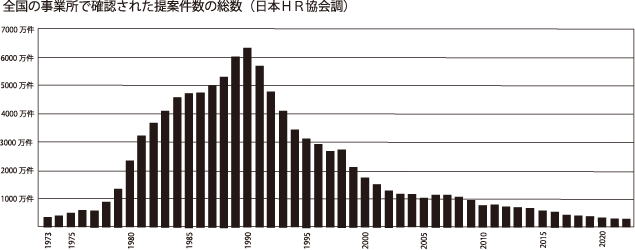

Within Industry)という教育手法が導入され、その中の「改善の仕方」というコースのフォローのために、メーカー各社で提案活動が行われるようになり、さらにQCサークル、ZD運動、JK(自主管理)活動などの小集団活動が始まって、組織をあげて創意・工夫・改善・改革が行われるようになりました。これにより、無駄をなくし、高品質の大量生産が可能になり、さらに、提案賞金の一部は勉強会や親睦会に使われて、社員のやる気と結束を高めました。提案実績は、現場の活発さを表わす指標でした。

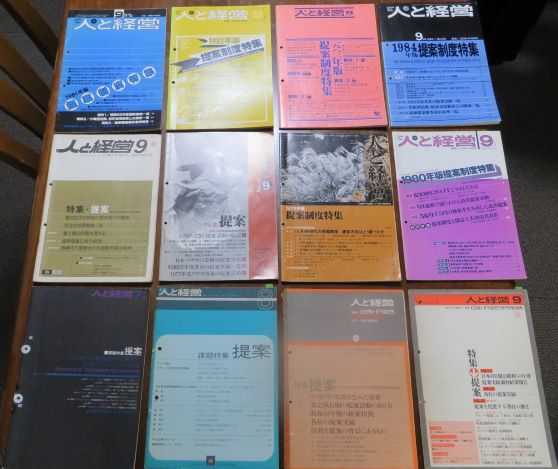

■この事典の編者、山口幸正は、1973年から山田宏氏の下で仕事をするようになり、HR例会のメンバー企業の中で行われていた提案制度調査の対象を全国に広げました。全国の有名企業に調査票を送り、過去1年間にどれくらいの提案が出たか、そのうち何件が採用され、実施され、どれだけの賞金が支払われ、どれだけの経済効果が出たか、どのように活動を推進しているか、どんなテーマの提案が出ているか…それらを調査してまとめたHR協会の機関誌「人と経営・提案制度特集号」は、予想以上の注目を集め、調査への参加企業は大きくひろがりました。

山田宏氏

人と経営・提案制度特集号1973~1984

■調査に参加した企業からは、前年の提案実績の数値とともに、提案制度規定、提案の栞、改善事例集などを送ってもらいました。それをもとに、活発な企業を訪問。提案制度の仕組み、推進方法、改善事例を取材。12年にわたって「人と経営・提案制度特集号」を編集しました。

■そんな中で、トヨタ自動車の創意くふう提案事務局を担当されていた揖斐昇(いびのぼる)氏と出会いました。揖斐氏は「創意くふう提案」で表彰された人たちと一緒に「トヨタGI(グッドアイデア)クラブ」を立ち上げ、GIクラブのメンバーたちは、自分たちの創意くふう提案を、改善前と改善後に分けて表現し、手書きの絵を添え、OHPで映し出して、みんなの前で発表していて、何度かそれを取材させていただきました。

■創意くふう提案活動は、現場の人たちにとって、命じられた仕事以外に自分たちの創意くふうをアピールする場であり、提案は後輩や部下のやる気を高める手段でもありました。「おやっ」と思った問題を見逃さず、現状を確認し、原因を探り、対策を考えて提案する。その中で仕事の能力が高まり、職場の中の地位も向上する。彼らは部下や後輩に改善を教え、ときには代筆までして部下たちに改善を広げていきました。それまで、アンケートに記入された数字しか見ていなかった私は、具体的な1件1件の提案の内容を見せてもらい、働く人たちが仕事にかける一生懸命な思いにはじめて触れた気がしました。(www.souisha.com/kokoro/kokoro00.html)

■以来、トヨタ自動車、松下電器をはじめ、各社の創意・工夫・改善・改革の具体例を取材させていただき、その取材をもとに、「提案制度マニュアル」(1978)、「アイデア開発」(1979)、「改善提案ハンドブック」(1980)…などを編集出版。1981年12月には改善提案教育誌「月刊・創意とくふう」を創刊しました。

揖斐昇氏

■1985年、日新製鋼呉製鉄所におられた北川公彦氏から「日本小集団活動協会」という任意団体の事務局をやらないかと誘われたことがきっかけで、山田氏の下を離れ、揖斐昇、北川公彦、荒木良二、岡田愛家、北川公彦、榊原康明、所彰一、豊沢豊雄、中野勝征、森本昭文の各氏によって結成された日本小集団活動協会のメンバーとともに(株)創意社を立ち上げました。

■そして、HR例会に倣って毎月1回、小集団活動の勉強会を開催。勉強会の運営は悪戦苦闘の連続でしたが、日本小集団活動協会の先生たちが執筆した図書を編集出版するとともに、企業現場を取材。人事労務、産業教育関係の雑誌に寄稿することに力を注ぎました。

■1990年、それまでの取材事例をまとめて「絵で見る創意くふう事典」を発刊。トヨタ自動車を定年退職後、日本提案活動協会中部本部委員長を務められていた揖斐昇氏に監修者になってもらって、「創意社」の名で出版。この本は、揖斐氏と日本小集団活動協会の先生たちの紹介もあって、何度か増刷し、4500冊を販売しました。

■その後、「Think Up」(学研産業教育事業部刊、1986-1990)、「燃えよリーダー」(ブレーンダイナミックス刊 1992-2002)、「ポジティブ」(ブレーンダイナミックス刊 2003-2007)、「リーダーシップ」(日本監督士協会刊 2010-2025)などの産業教育誌を通じて、企業現場の創意・工夫・改善・改革事例の取材・寄稿を続けて 「絵で見る創意くふう事典」の改訂を目指しました。

■しかし、いつしか時代が変わってしまい、生産工場の多くが韓国、中国、東南アジア諸国に移っていき、提案も、提案事務局も、その多くが姿を潜めてしまったのです。

■その一方で、IT化とグローバル化によって経済環境が大きく変化し、中小企業経営者たちは、新しいお客様を開拓して、自分たちの事業を大きく発展させるために、努力を重ね、創意・工夫・改善・改革を重ねていました。そのひとつひとつを追いかけ、話を聞き、記事を書きました。

■

■2020年からは、取材対象を歴史上の人物に移行。評伝をもとにゆかりの地を訪ねて、35人の創業経営者が、世の中とどのように関わり、どのようにして事業を発展させてきたかをまとめました。

■2007年には、創意社ホームページを立ち上げて、「絵で見る創意くふう事典」をネット公開。さらに、2024年には、108人の中小企業経営者の取材事例と35人の歴史上の人物の事績を加え、書籍版「改善の事典」としてまとめて、発刊しました。

産業教材編集出版業。1985年設立。1985~1996年は株式会社。日本小集団活動協会事務局を引き受ける傍ら、人事労務専門誌及び社員教育誌の取材執筆の受託、社内報編集受託、独自資料教材を出版。1996~2024年、商法改正により最低資本金基準が1000万円に引き上げられたのを機に株式会社としては解散。以後山口幸正が「創意社」を屋号として取材執筆編集活動を行ってきました。2024年8月、書籍版「改善の事典」の発刊計画に伴って、再度株式会社化。現在に至ります。

●雑誌取材執筆受託:

労務行政研究所編「労政時報」(1985~2012)、「月刊シルバー人材センター」(1987~2018)、学研産業教育事業部編「THINK UP」(1986~1990)、ブレーンダイナミックス編「燃えよリーダー」(1992~2003)、「ポジティブ」(2003~2009)、日本監督士協会編「リーダーシップ」(2010~2025)、日刊工業新聞社刊「工場管理」「プレス技術」など。

●単行本資料教材執筆受託:

「小集団活動実践事例集」「異業種交流事例集」(以上アーバンプロデュース)、「力強い提案活動の進め方」(PHPスライド教材)、「改善提案を100倍楽しむ本」「改善・アイデア開発ポイント集」「面白雑学大図鑑」「改善を10倍アピールする本」(以上学研産業教育事業部)、「あなたが主役になる身近なコストダウン」「現場力を強める『見える化』」「見える化・スッキリ職場づくり」「リーダーが引っ張る改善・提案」(以上日本監督士協会)など。

●独自資料教材出版:

「提案の心と創造の心」(揖斐昇著)、「人事考課マニュアル」(森本昭文著)、「みんなでやろうTQC」(荒木良二著)、「絵で見る創意くふう事典」(揖斐昇監修)、「提案制度の現状と今後の動向」、「提案力を10倍アップする発想法演習」「提案審査表彰基準集」「ポストバブル期の小集団活動推進事例集」、「改善審査表彰基準集」、「オフィス改善事例集」、「改善の事典」。

●山口幸正:

1943年兵庫県生まれ。1968-1973ゼネラルフーヅ(株)勤務、1973-1985(株)近代経営社(=日本HR協会)勤務を経て、1985年(株)創意社を設立。

「仕事の事典 インターネット版」は、次の各社の刊行物所載の山口の取材執筆記事、事例を当サイトに再掲載しています。

■日本監督士協会(http://www.kantokushi.or.jp/)

社員教育誌「リーダーシップ」の発行元

■ブレーン・ダイナミックス(http://www.brain-d.co.jp/)

社員教育誌「燃えよリーダー」「ポジティブ」の発行元

■日本HR協会(http://www.hr-kaizen.com/)

社員教育誌「自己啓発」「創意とくふう」の発行元

■労務行政(http://www.rosei.jp/)

人事労務専門誌「労政時報」「月刊シルバー人材センター」の発行元

■学研産業教育事業部

社員教育誌「Think Up」の発行元

TEL&FAX 072-759-0333

Eメール yamaguchi@souisha.com